Introduction

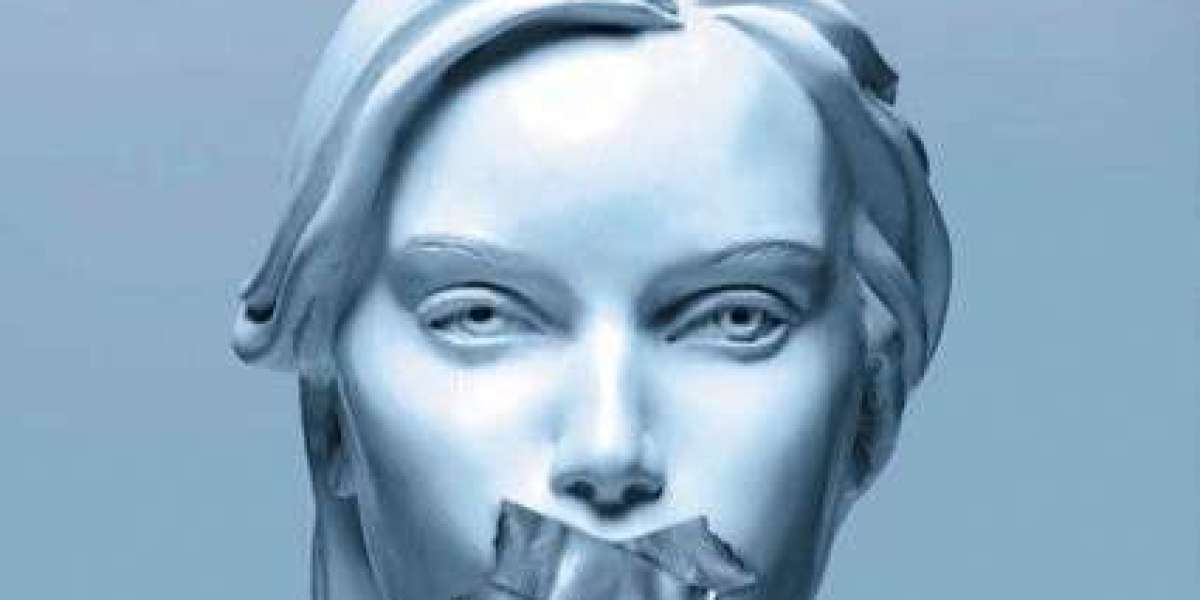

L’économie politique, née au XVIIIe siècle comme science des richesses et des rapports sociaux, avait pour vocation d’éclairer les sociétés sur les fondements de leur organisation et sur les conditions de leur émancipation. Elle s’inscrivait dans une démarche critique et humaniste, liant l’analyse des mécanismes économiques aux structures politiques et sociales. Or, depuis plusieurs décennies, elle semble avoir été réduite au silence, éclipsée par l’économie néoclassique et ses modèles abstraits. Cette marginalisation interroge : y a-t-il eu une volonté de faire taire l’économie politique, et si oui, pourquoi ?

I. L’effacement progressif de l’économie politique :

- La victoire du paradigme néoclassique : L’économie a été progressivement réduite à une science de l’allocation optimale des ressources rares, excluant la question des rapports de pouvoir, des classes sociales et des finalités collectives. Ce dépouillement méthodologique a permis de transformer la discipline en outil technique, déconnecté de sa dimension critique.

- Le triomphe de l’idéologie néolibérale : À partir des années 1980, la mondialisation et les institutions financières internationales ont promu une vision uniformisée de l’économie, fondée sur la dérégulation, la privatisation et la primauté des marchés. L’économie politique, avec sa capacité à dévoiler les rapports de domination, devenait alors une menace pour cet ordre idéologique.

- La technocratisation du savoir : La substitution d’indicateurs, de modélisations mathématiques et de jargon technique à la réflexion critique a enfermé l’économie dans une logique gestionnaire. Ainsi, l’économie politique, trop politique, trop sociale, fut jugée « subversive » et reléguée aux marges académiques.

II. Une volonté de marginalisation ?

- Neutraliser la critique sociale : L’économie politique mettait en lumière les contradictions internes du capitalisme : exploitation, inégalités, aliénation. Sa mise à l’écart a permis d’éviter que ces contradictions ne deviennent le centre du débat public.

- Préserver l’hégémonie des élites économiques : Les grandes institutions, en imposant un langage économique aseptisé, ont consolidé une domination intellectuelle et pratique qui empêche les peuples de comprendre les mécanismes de leur propre dépossession.

- Créer une illusion de neutralité scientifique : En se présentant comme une science exacte, l’économie dominante a prétendu s’affranchir des idéologies. Or, ce camouflage a permis de faire passer pour naturelles des décisions politiques et sociales profondément inégalitaires.

III. Redonner voix à l’économie politique :

- Réhabiliter la dimension critique : L’économie politique doit retrouver son rôle d’interrogation sur le sens et les finalités de l’activité économique, au-delà des chiffres et des modèles.

- Réinscrire l’économie dans la société : Il s’agit de rappeler que l’économie n’est pas une mécanique autonome, mais une construction sociale et politique au service de l’émancipation humaine.

- La Natiométrie comme prolongement : En proposant d’analyser le phénomène-nation comme méta-système, la Natiométrie réintroduit la question des rapports de force, des cycles historiques et des choix collectifs. Elle peut ainsi restituer à l’économie politique sa fonction originelle : éclairer les peuples sur leurs propres trajectoires et leur donner les moyens de s’émanciper.

Conclusion :

La mise en silence de l’économie politique n’est pas un accident, mais le résultat d’un processus historique où la pensée critique a été neutralisée au profit d’une économie instrumentalisée par les élites. Pourtant, le besoin d’une économie politique renouvelée est aujourd’hui criant, face aux crises écologiques, sociales et politiques qui menacent l’humanité. La Natiométrie, en rouvrant le champ de l’analyse sur les dynamiques profondes des sociétés, offre l’opportunité de réhabiliter cette discipline et de redonner à l’économie son rôle fondateur : être une science de l’émancipation.