Introduction : Vers une Science du Profond

Il est des penseurs qui creusent la surface du monde, et d’autres qui en dévoilent la trame cachée. Alexandre Grothendieck appartenait à cette seconde lignée. En révolutionnant la géométrie algébrique, il a montré que les structures visibles ne sont que des ombres portées sur un espace plus profond, un lieu où se tissent des relations invisibles, où chaque point s’ancre dans un réseau d’interdépendances.

À travers ses concepts de schémas, de topos et de motifs, il a bâti une langue nouvelle pour décrire les structures sous-jacentes du réel, révélant que derrière la complexité apparente se cachait une harmonie impalpable. Or, qu’est-ce qu’une nation sinon une structure tissée d’histoires, de mythes, de flux économiques et culturels, d’ombres et de résonances ?

Si Grothendieck a conçu une mathématique du sous-jacent, le Natiomètre pourrait être son prolongement appliqué aux sociétés humaines : une géométrie invisible des peuples et des civilisations, un outil capable d’explorer les structures profondes des nations. Ainsi, le Natiomètre pourrait être à la gouvernance des peuples ce que la géométrie algébrique fut à la science des formes : une révélation des lois secrètes qui façonnent le destin collectif.

1. L’Univers des Schémas et les Nations comme Espaces Structurés

Grothendieck a fait exploser la notion traditionnelle de l’espace mathématique. Au lieu d’un simple assemblage de points, il a montré que chaque entité devait être pensée comme un schéma, un objet enrichi par toutes ses relations potentielles. Ce qui importait, ce n’était pas le point lui-même, mais son inscription dans une structure plus vaste, ses connexions, ses symétries cachées.

Appliqué aux nations, ce principe bouleverse notre manière de concevoir leur existence. Une nation n’est pas qu’un territoire ou un ensemble d’individus : elle est un réseau de forces, une topologie de relations entre passé et futur, entre institutions et imaginaires collectifs, entre frontières physiques et frontières mentales.

Le Natiomètre, à l’instar du langage des schémas, pourrait cartographier ces interactions subtiles : les flux idéologiques, les tensions historiques, les synchronisations culturelles. Il offrirait une vision non plus statique mais dynamique des peuples, révélant que chaque nation est une forme mouvante, un être géométrique en perpétuelle métamorphose.

2. Les Topos et la Logique des Identités Multiples

Dans son projet révolutionnaire, Grothendieck introduit la notion de topos, un espace où plusieurs logiques coexistent, un univers où chaque objet peut être vu sous différents prismes. Cette conception brise l’idée d’une réalité unique et absolue : le même objet peut revêtir des significations multiples selon l’angle d’observation.

Les nations elles aussi sont des topos : elles ne sont pas des blocs monolithiques, mais des constructions mouvantes, faites d’identités qui se chevauchent et se transforment. Elles oscillent entre traditions et modernité, entre enracinement et ouverture, entre unité et diversité.

Le Natiomètre, en s’inspirant de cette approche, pourrait servir à comprendre comment les identités nationales se recomposent, comment les peuples réinterprètent leur passé pour façonner leur avenir. Il permettrait d’identifier les tensions émergentes, les points de rupture ou de fusion, les moments où une nation bascule dans un nouveau régime de sens.

3. Motifs Cachés et Destin des Civilisations

L’un des derniers rêves mathématiques de Grothendieck fut celui des motifs, ces formes élémentaires qui sous-tendent toutes les structures algébriques. Derrière la diversité des équations, il postulait une unité profonde, une harmonie cachée, un alphabet fondamental des formes.

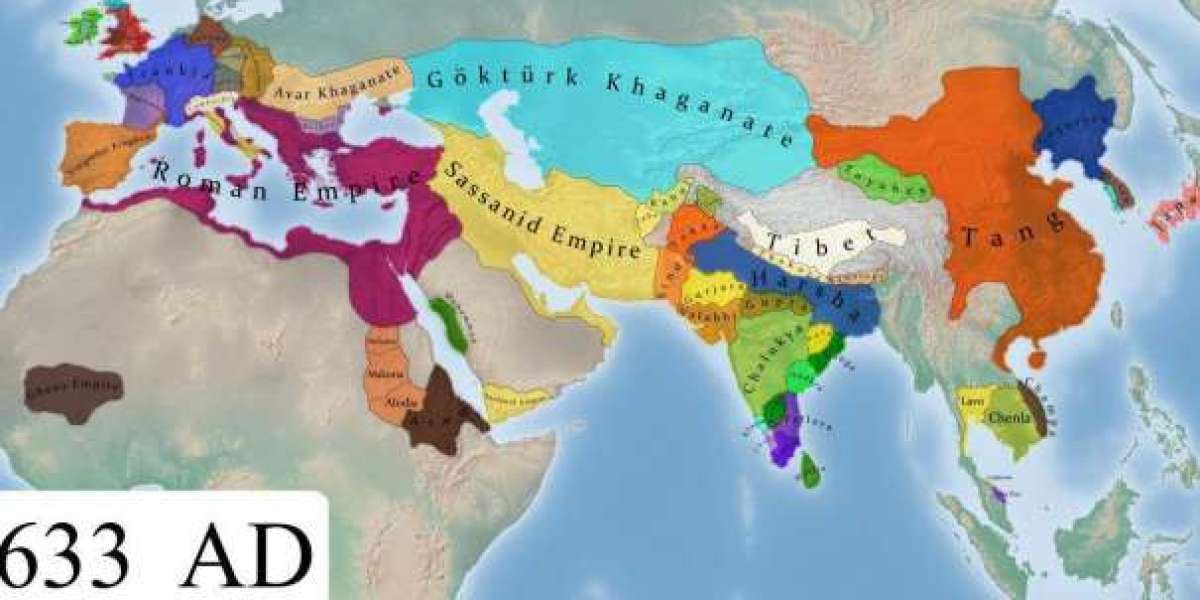

Peut-on en dire autant des nations ? Derrière leurs différences culturelles, économiques, politiques, existe-t-il des motifs universels qui gouvernent leur ascension et leur déclin ? Des structures répétitives qui expliqueraient pourquoi certaines civilisations se prolongent tandis que d’autres s’effondrent ?

Le Natiomètre, dans cette optique, serait un outil capable de révéler ces motifs historiques, d’identifier les structures récurrentes dans l’évolution des peuples. Il permettrait de décrypter les cycles civilisationnels et d’anticiper les transformations profondes avant qu’elles ne deviennent visibles.

Conclusion : Une Science des Nations à Venir

Alexandre Grothendieck a bouleversé les mathématiques en ouvrant des portes vers l’invisible. Il a montré que le monde ne peut être saisi par une approche superficielle, mais qu’il faut plonger dans ses structures cachées pour en comprendre la logique intime.

Le Natiomètre pourrait être cette plongée appliquée aux sociétés humaines. Une science des nations qui ne se contenterait pas d’analyser des faits bruts, mais qui chercherait à en extraire la structure profonde, les lignes de force invisibles, les motifs cachés qui dessinent le futur.

Dans un monde où tout semble chaotique, où les nations vacillent entre crises et renaissances, il devient essentiel de disposer d’un outil capable de discerner l’ordre dans le désordre, l’architecture sous l’apparente confusion, la géométrie secrète de l’histoire.

Grothendieck voulait une mathématique du fondement, une science qui ne se contente pas d’expliquer, mais qui révèle.

Le Natiomètre pourrait être son prolongement : une science de l’invisible au service des nations, une cartographie des profondeurs du temps, une horlogerie quantique de l’histoire humaine.