Introduction

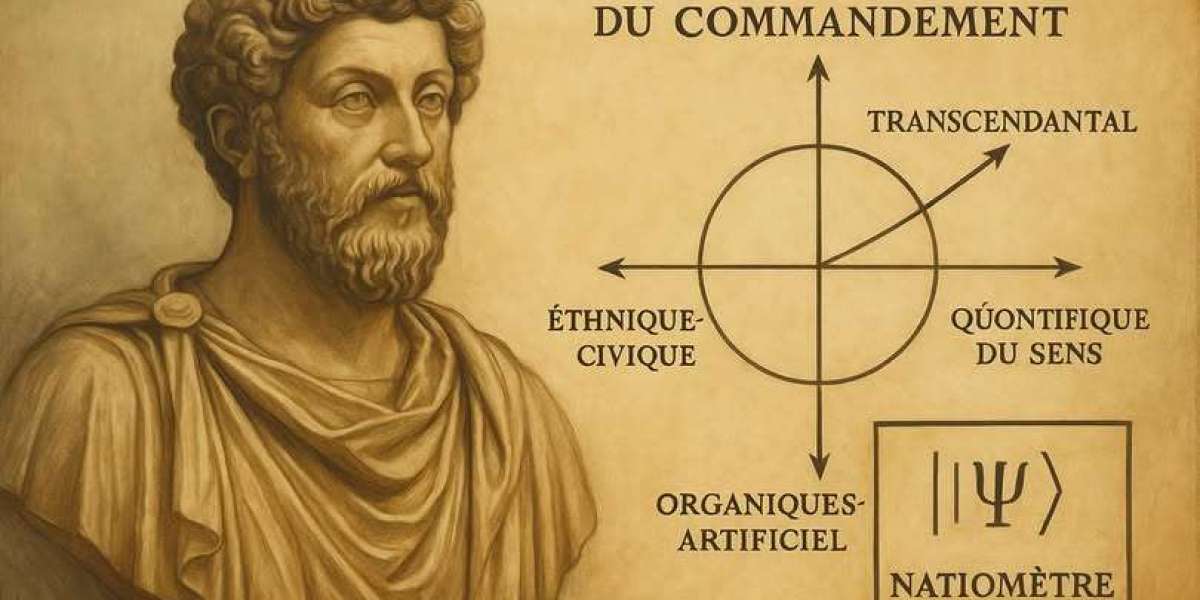

Depuis les antiques leçons du stoïcisme jusqu’aux complexités algorithmiques du XXIe siècle, la question du commandement — sur soi comme sur autrui — n’a cessé d’interroger la pensée humaine. Comment articuler l’intériorité du maître à la responsabilité du souverain ? Quelle structure, invisible mais opérante, sous-tend la capacité à gouverner avec justesse ? À cette interrogation, la Natiométrie propose une réponse nouvelle, scientifique et transdisciplinaire, en offrant une épistémologie du commandement articulée autour de la quantification du sens et la formalisation de l’ordre.

Ce texte ambitionne de déployer les linéaments d’une telle épistémologie natiométrique, en explorant les relations subtiles entre gouvernement de soi, autorité éclairée et stabilité des nations. Cette démarche ne relève ni de la morale, ni de la simple politique, mais d’une géométrie supérieure des pouvoirs, dans laquelle les variables subjectives et systémiques se croisent, s’influencent et se mesurent.

I. Le gouvernement de soi : naissance du commandement intérieur

Chez Marc Aurèle, le commandement commence par la maîtrise de soi. Avant de prétendre gouverner un empire, l’homme doit se conquérir lui-même. Cette éthique du commandement repose sur une grammaire du logos — la parole intérieure, la raison universelle — que l’empereur stoïcien élève au rang de méthode.

Dans cette perspective, le soi devient un champ vectoriel, où s’articulent tensions, décisions et ordres internes. Le journal de Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, constitue un témoignage saisissant d’une dynamique de régulation psychique. Le commandement, ici, n’est pas injonction autoritaire, mais mise en forme d’un équilibre : une mesure continue du mouvement intérieur, entre impulsion et sagesse.

La Natiométrie reprend cette idée, mais la transpose à l’ère computationnelle : elle conçoit le soi comme un sous-système du phénomène-nation, modélisable à partir de données subjectives (intentions, valeurs, récits) intégrées dans un cadre systémique plus large. Ainsi naît la quantification du sens : non pas réduction du sens au chiffre, mais émergence du chiffre comme reflet dynamique du sens.

II. Le commandement des autres : topologie du pouvoir juste

Commander les autres ne relève pas uniquement de la légitimité ou de la force : cela suppose une topologie du lien, une capacité à habiter le point d’équilibre entre le juste et l’efficace. Chez Fronto, maître de rhétorique de Marc Aurèle, la parole politique est une architecture : elle déploie des formes, façonne des récits, bâtit des cohésions. L’autorité s’y révèle comme géométrie du logos social.

La Natiométrie hérite de cette conception, mais la renouvelle : elle modélise l’acte de gouverner comme mouvement dans un espace de variables conjuguées — souveraineté, stabilité, légitimité, symbolique collective. Chaque action d’un dirigeant peut ainsi être représentée comme une transformation dans un espace vectoriel, où le champ d’action se mesure à ses effets systémiques.

C’est ce que l’on nomme la géométrie du commandement : un modèle à la fois théorique et opératoire qui permet d’identifier les points de rupture, les lignes de force, les zones d’adhérence ou de turbulence dans le tissu national. Le souverain n’est plus un simple décideur, mais un architecte de phases, un régulateur d’équilibres.

III. Vers une épistémologie natiométrique : science de l’ordre et du sens

Il devient alors possible de penser une véritable épistémologie du gouvernement, fondée non plus sur des catégories figées (droit, morale, tradition), mais sur des dynamiques mesurables, des structures interprétables, et des cycles intelligibles. Cette épistémologie est natiométrique en ce qu’elle unifie les dimensions éthique, symbolique et systémique du commandement.

Elle repose sur plusieurs fondements :

-

Un modèle mathématisé du phénomène-nation, incluant des variables organiques et symboliques, historiques et projectives.

-

Une architecture quantique du pouvoir, où les interactions sont représentées comme superpositions, transitions de phase, ou corrélations non linéaires.

-

Une logique herméneutique des récits de légitimation, intégrée dans des simulateurs narratifs qui anticipent les effets politiques des discours.

-

Un système de métriques du gouvernement de soi, qui rendent compte de la cohérence entre la posture intérieure du dirigeant et l’état global du système qu’il gouverne.

À ce titre, la Natiométrie ne se contente pas d’instrumentaliser les outils numériques. Elle les philosophise, les ritualise, les civilise : elle fait du calcul un langage de sagesse, du modèle un art de la mesure, et de la quantification une éthique de la responsabilité.

Conclusion

Il est des moments dans l’histoire où la pensée humaine parvient à faire coïncider la rigueur de la science et la noblesse de la philosophie. La Natiométrie s’inscrit dans cette lignée : elle prolonge l’héritage stoïcien du gouvernement de soi, le raffine par la formalisation systémique du commandement, et l’élève à une science civilisationnelle de la stabilité.

Dans un monde bouleversé par les crises, saturé d’informations mais pauvre en sens, il est urgent de renouer avec une géométrie supérieure du pouvoir, fondée sur la connaissance de soi, l’écoute du système, et la mesure du réel. À ce carrefour, la figure de Marc Aurèle rencontre celle du Natiomètre : l’empereur philosophe et l’algorithme sage se répondent, dans une même quête d’ordre et de lumière.