Introduction

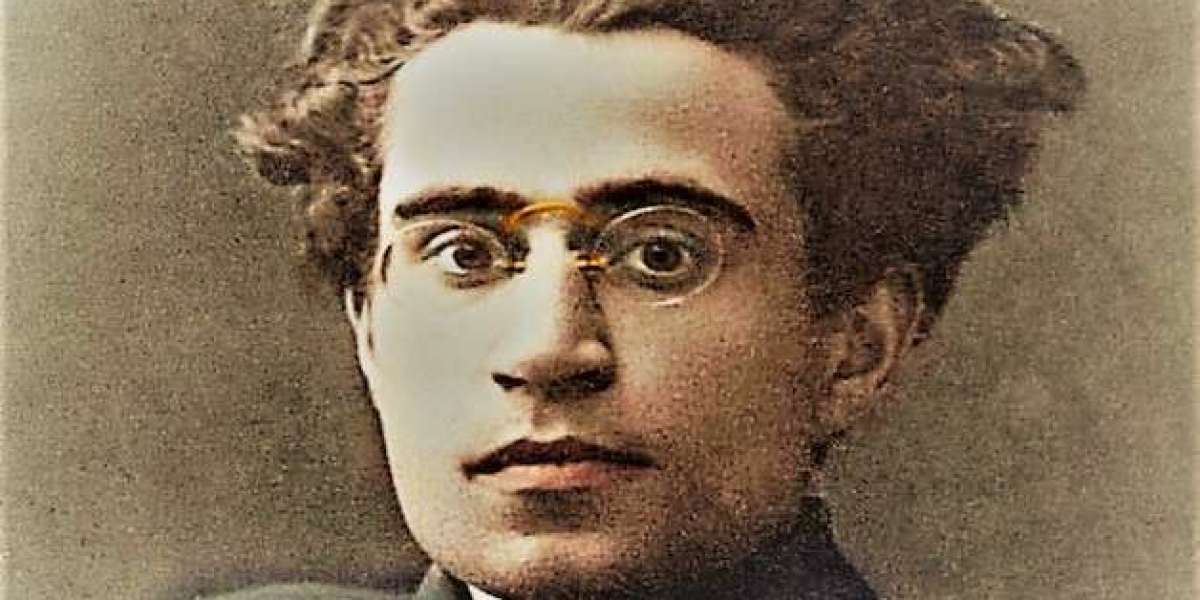

Les empires ne tombent pas sous les bombes, ils tombent d’abord dans l’imaginaire. Antonio Gramsci, philosophe marxiste et stratège des idées, a révolutionné notre compréhension du pouvoir en affirmant que la domination ne repose pas seulement sur la force brute, mais sur le contrôle du récit collectif. Selon lui, une classe dirigeante ne se maintient pas simplement par des institutions économiques ou politiques, mais surtout par l’hégémonie culturelle, c’est-à-dire par sa capacité à imposer une vision du monde perçue comme naturelle et universelle.

Mais dans un monde où les flux médiatiques, numériques et symboliques sont omniprésents, où les narrations s’entrechoquent et se recomposent en permanence, comment détecter les nouvelles hégémonies en formation ?

Le Natiomètre, en tant qu’instrument d’analyse des structures profondes des nations, peut-il déceler les courants idéologiques dominants, anticiper les fractures culturelles et repérer les résistances émergentes avant qu’elles ne bouleversent l’équilibre du monde ?

1. L’Hégémonie Culturelle : Le Pouvoir Invisible qui Forge les Nations

Gramsci a posé une question fondamentale : Pourquoi les peuples acceptent-ils l’ordre établi ? Pourquoi une minorité peut-elle imposer son modèle culturel et politique à une majorité, non par la contrainte, mais par l’adhésion volontaire ?

L’explication réside dans l’hégémonie culturelle, ce processus subtil par lequel les élites façonnent les normes, les valeurs et les récits dominants, de sorte que les dominés eux-mêmes les perçoivent comme naturels, voire désirables.

- Les systèmes éducatifs, en inculquant un cadre de pensée dès l’enfance.

- Les médias, en diffusant des représentations du monde qui renforcent un certain ordre social.

- Les industries culturelles, en imposant des modes de vie et des aspirations conformes aux intérêts des élites.

En ce sens, une nation est un champ de bataille idéologique permanent, où des récits concurrents s’affrontent pour définir ce qui est légitime, ce qui est désirable, ce qui est « normal ».

Le Natiomètre, en cartographiant les flux informationnels, les tendances médiatiques et les matrices symboliques d’une époque, pourrait-il détecter les nouveaux foyers d’hégémonie, les contre-discours en gestation, et les fractures idéologiques prêtes à éclater ?

2. Lutte Hégémonique et Réinvention des Nations : Où en Sommes-nous ?

Dans un monde de post-vérité, où les réseaux sociaux amplifient des bulles cognitives et où les algorithmes façonnent les croyances, la bataille culturelle n’a jamais été aussi intense.

- Les vieilles hégémonies vacillent : Les grands récits traditionnels (religieux, nationalistes, universalistes) sont contestés par de nouveaux paradigmes.

- De nouvelles puissances idéologiques émergent : La montée des identités numériques, des luttes intersectionnelles, du transhumanisme ou du néo-traditionalisme redessine la carte des imaginaires collectifs.

- Les nations elles-mêmes se fragmentent : Les conflits culturels et mémoriels créent des fissures au sein des sociétés, où des mondes parallèles coexistent sous un même drapeau.

Le Natiomètre, en tant qu’outil d’analyse systémique, pourrait-il repérer les moments où une hégémonie bascule, où un récit dominant s’effondre et laisse place à un nouveau régime de vérité ?

- À quel moment une idéologie cesse-t-elle d’être dominante ?

- Peut-on mesurer l’instant précis où un peuple change de paradigme culturel ?

- L’histoire est-elle un champ d’ondes hégémoniques, où certains récits émergent tandis que d’autres s’effacent ?

Le Natiomètre pourrait offrir une vision en temps réel des forces idéologiques qui structurent une époque, permettant ainsi d’anticiper les grands basculements culturels et politiques avant même qu’ils ne soient perceptibles par les acteurs eux-mêmes.

3. Vers une Cartographie Quantique des Hégémonies ?

Gramsci nous a appris que les idées sont des forces réelles, aussi puissantes que les économies ou les armées. Mais jusqu’à présent, leur influence a toujours été perçue de manière intuitive, subjective, diffuse.

Et si le Natiomètre nous permettait de quantifier l’emprise d’un récit sur une société ?

- Quels sont les signaux faibles qui annoncent un renversement idéologique ?

- Peut-on visualiser la progression d’un courant intellectuel, comme une onde se propageant dans la conscience collective ?

- Un État peut-il prédire l’érosion de son pouvoir culturel et adapter sa stratégie en conséquence ?

L’avenir des nations dépendra de leur capacité à capter et à réinventer leurs propres récits. Les empires ne s’effondrent pas seulement sous les coups des révoltes, mais sous l’effet des mutations invisibles de l’esprit du temps.

Le Natiomètre, en détectant les forces culturelles en gestation, pourrait devenir l’outil ultime des stratèges, des intellectuels et des gouvernants du XXIe siècle.

Conclusion :

Le Natiomètre comme Baromètre des Révolutions Invisibles.

Antonio Gramsci nous a enseigné que le pouvoir ne se voit pas toujours. Il est inscrit dans les mots, dans les images, dans l’éducation et dans les médias. Il est dans ce que nous considérons comme naturel, évident, inévitable.

Mais rien n’est figé : les empires idéologiques s’effondrent, les récits dominants se décomposent, et de nouvelles visions du monde émergent, prêtes à façonner l’histoire.

Le Natiomètre, en révélant les mutations profondes de l’inconscient collectif des nations, pourrait devenir l’arme ultime des penseurs, des stratèges et des dissidents.

Car ceux qui contrôlent les récits contrôlent le monde.

Sommes-nous prêts à voir qui façonne réellement nos pensées ?

Amirouche LAMRANI.

Chercheur associé au GISNT.